今年整體企業對年終趨於謹慎,年終平均月數較去年的1.62個月小幅下降。不過產業差距依舊明顯,半導體業獎金可達1.98個月最亮眼,營建業、倉儲與運輸輔助業、建築設計與電子零組件等產業的獎金水準也維持在1.6個月以上。相較之下,出版藝文、住宿服務、餐飲和旅遊休閒等內需型產業多落在1個月上下,反映景氣循環與成本壓力下,獎酬差距持續擴大。

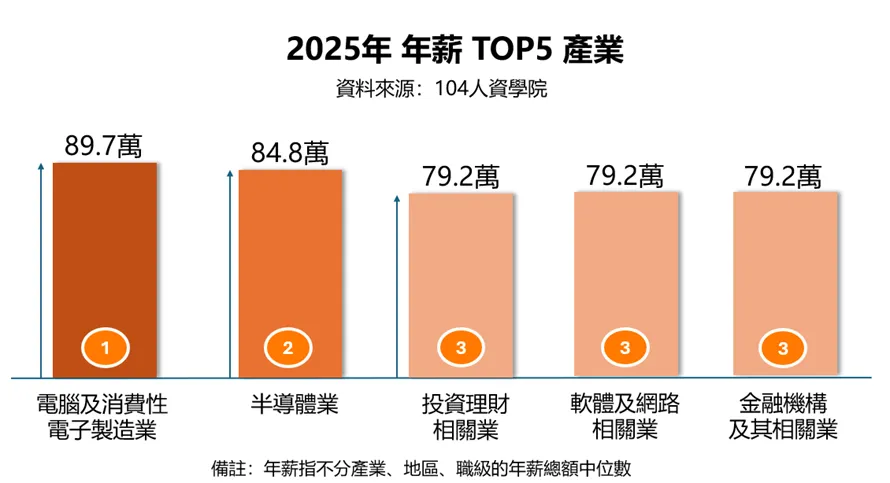

在人力市場方面,104人資學院的最新調查指出,2025年整體年薪總額中位數為67.3萬元,高薪產業依舊由科技製造與金融領軍。電腦及消費性電子製造業年薪中位數達89.7萬元居冠,半導體業則為84.8萬元,投資理財、軟體網路與金融機構相關產業亦達79.2萬元。受AI、雲端與智慧裝置等需求帶動,高薪產業的薪資結構仍具明顯優勢。

職務薪資的差距也隨AI與高技術門檻需求擴大。工程相關職務薪資持續刷新高點,其中類比IC設計工程師年薪中位數達170.8萬元、數位IC設計工程師165.3萬元,半導體與韌體工程職務也都突破百萬元。這類人才需具備跨領域知識與高專業度,在AI晶片、車用電子與5G需求增長下,企業積極以高薪延攬與留才。非工程類職務的薪資前段班則仍由醫師以211.8萬元領先,其次為通路開發與投資經理人,顯示專業執照與營收導向職務依舊具備薪資優勢。

展望2026年,共有64%企業預期會調薪,平均調幅達4.5%,若以2025年月薪中位數4萬元估算,相當於每月約增加1780元。以產業別觀察,軟體及網路業調薪幅度最高達7.1%,光電光學與法律、會計、顧問與研發等產業的調薪幅度也落在6%左右,反映企業在AI轉型與數位服務需求下,對人才的競爭加劇。

AI技能更成為薪資拉開差距的關鍵。調查顯示,超過七成企業願意替具備AI開發技能的新進或現職員工加薪,新人加碼幅度介於3%至35%,現職員工則能爭取3%至30%的額外薪資。半導體、光電及電子製造業的加碼幅度最高,顯示AI已成產業升級與自動化的核心能力,人才供需失衡也促使AI技能成為決定薪資的重要因素。

觀察整體薪資趨勢,104人資學院指出,薪資M型化持續擴大,高薪產業吸引更多人才集中,內需與低薪產業的人力壓力則恐加重。專家建議企業在薪酬之外,也需加強福利制度、職涯發展與品牌形象,以提升人才吸引力;同時建立即時薪資調整機制,因應全球供應鏈、成本波動與AI世代帶來的新競爭。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞