報導分析,中國的青年失業率長期徘徊在約兩成,許多即便找到工作的人,也擔心下一個失業的可能。加上持續延燒的房地產危機,使得在一線城市買房對年輕人而言幾乎成為奢望。這些結構性問題讓一批中國年輕人選擇轉向極簡、節儉的生活方式;社交平台上充斥著如何以最少開支生活的教學內容。

24歲的「張小米粒」便是以此為職的全職網紅。她在社群上以肥皂代替所有清潔保養產品,拍攝挑選便宜又耐用商品的影片,吸引近十萬粉絲觀看。她坦言,希望提醒大家避開消費陷阱,「省錢才能減輕壓力。」

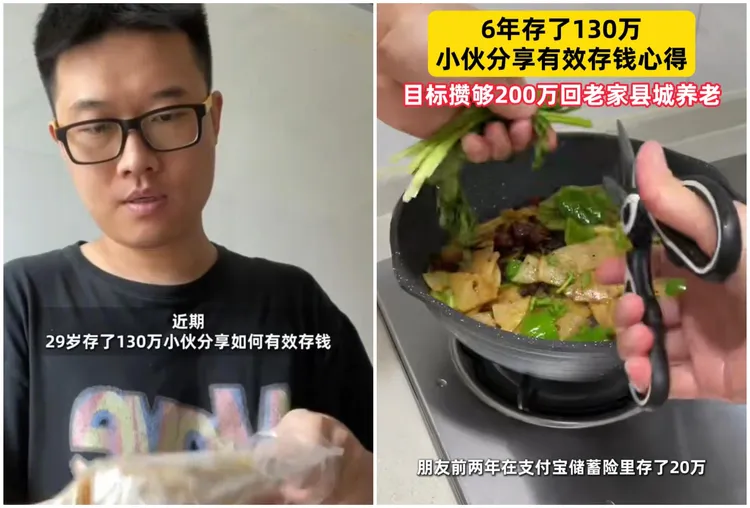

另一位在北京打拼、網名「北漂的小小草」的創作者則專注於料理節省。他宣稱一美元(約30元台幣)就能解決兩餐,六年累積超過130萬人民幣(約560萬元台幣)的存款。當有人問他未來是否仍要維持如此自律的生活,他只能回答:「我不知道。」這份迷惘回應反映出整個世代的焦慮:努力不見得能換得穩定的未來。

中國以往的高速成長成功度過疫情衝擊,也抵擋了川普的貿易戰。但分析普遍認為,若無法真正擴大國內消費,這個經濟體將面臨長期結構困境。與傾向過度消費、累積信用卡債務的美國相反,中國人天性偏向儲蓄。面對經濟走弱,這股節制心態更為強化。

多年來官方提出要提高家庭消費,但目前消費僅占GDP的約39%,遠低於許多已開發國家六成左右的比重。尤其是成長於相對低迷時期的年輕人,比上一世代更悲觀。在北京,一名年輕女子表示,薪水被削減、找工作困難,「像這樣的經濟環境,根本無法讓人敢大筆花錢。」

高失業率與不穩定的工作市場也造成企業更容易壓低薪資。另一位20多歲的男子說,身邊許多朋友仍失業在家,「我們都希望好轉,但我不太樂觀。」

結構變遷也加劇問題。隨著中國從製造業轉型為高科技產業,勞動需求減少,不少碩士畢業生甚至轉而從事快遞等工作。學歷與職缺需求的落差,加上科技產業本質上非勞動密集,使青年面臨更大的壓力。

此外,長期經濟過度依賴投資與出口,使結構性風險累積。當全球地緣政治不確定性升高,外需疲弱時,中國更需要強化內需以緩衝衝擊。然而通貨緊縮正在形成另一個惡性循環:企業降價,消費者等待更低價格,大額消費被延後,景氣更難復甦。

外界建議,政府須增強社會保障、提高薪資或提高安全感,才能真正讓年輕人願意消費。過去官方透過補貼刺激購買家電與汽車,但效果有限。

對張小米粒而言,節儉不只是個人選擇,更是一種文化延續。「我祖父那一代就非常節省,這是刻在中國人骨子裡的。」她說。如今,在不確定的經濟環境中,這種節儉成了許多年輕人唯一能掌控的安全網。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞