英國BBC詢問專家分析指出,北京的情緒升高並非只因高市的言詞,而是累積已久的不信任。高市與安倍晉三關係密切、曾在北京視為敏感日期參拜靖國神社、上任前才訪台會見賴清德等,均被視為其親台、抗中的立場延續。對中國而言,這不是偶發失言,而是日本戰略方向的「整體漂移」。

因此,北京接下來是否會升高反制力度,成為關鍵觀察點。美國邁阿密大學教授金德芳指出,中國的反應「不可避免」,因為高市的立場象徵日本更接近日美台共同嚇阻北京的軍事企圖。日本國際教養大學陳宥樺也分析,日本對台政策十多年來逐漸明朗化,如今高市只是「更明說」。北京若繼續保持強硬,是為了遏止日本向台灣靠攏的「切香腸式」進展。

不過,北京是否會採取實質制裁,例如稀土出口限制或對日本企業施壓,學界看法分歧。部分分析指出,中國軍方近期在東海增加巡航,可能是對日本的「軍事訊號制裁」。但東京大學教授松田康博認為,北京真正會採取的措施仍以外交批評、官媒抨擊或暫時冷凍領袖互訪為主,未必立即升級到經濟制裁層級。他強調,北京必須在對日示強與維持大國外交穩定間取得平衡;尤其中美關係仍待修復,北京不願同時在多線開啟高風險對抗。

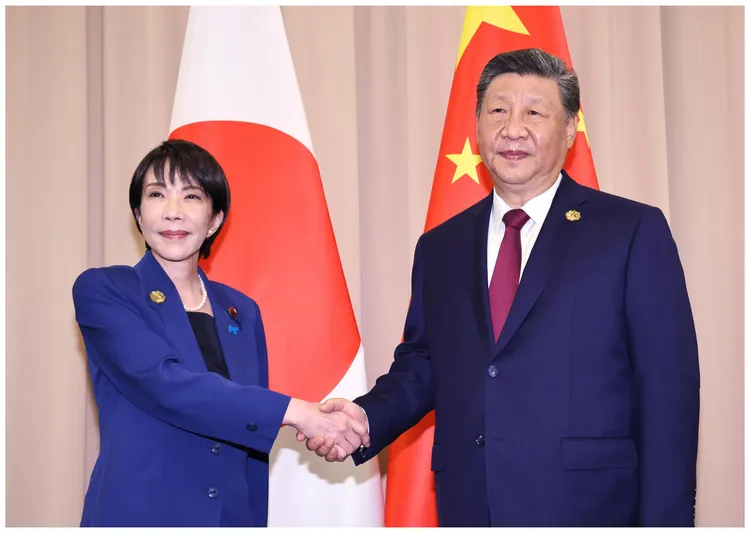

從北京角度,高市涉台發言觸及「一中原則與中日四個政治文件」的紅線,因此外交部深夜召見日本大使、指其「嚴重破壞政治基礎」。但真正關鍵在於:北京擔心高市的言論將被視為日本官方對台政策的正式轉向,而不是個案失言。一旦此框架成形,北京可能被迫採取更具象徵性的反制,以免國內輿論指責政府「對日軟弱」。

然而,日本的回應策略顯示東京正試圖避免衝突升級。外務省強調對中政策未變,高市承諾今後會更謹慎,但不撤回原說法,等於給自己保留空間。若北京真正考慮制裁,東京能否承受壓力仍與日美同盟及 G7 支援程度密切相關。

綜合來看,中日風波暴露雙方互信極度脆弱:北京警惕日本快速靠攏美國與台灣,東京則擔憂中國以軍事、經濟或輿論施壓擠壓其外交空間。短期內,雙方都有意避免事態全面惡化,因此北京若採取制裁多半會是象徵性或有限度的,更多是政治訊號,而非全面經濟報復。

但長期而言,只要高市持續強調台海安全、深化日美台連結,北京恐怕會持續尋找時機展示反制能力。正如金德芳所說:「風波會暫時平靜——但下一次衝突必然到來。」

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞